以戲為引:「二二八事件」70週年雜感/作者:陳山路

今年是「二二八事件」70週年。

1947年2月27日黃昏,國民黨專賣局緝私菸專員在台北街頭查緝走私香煙,煙販林江邁走避不及,林的私煙和現款被當局充公,當局人員更在查緝的過程中打傷了林婦,成為了「二二八事件」的導火線,引發出捲席全島的官民武力衝突。

在台灣電影史入面,要數最為人熟悉的,以「二二八事件」作背景的作品,當首推侯孝賢導演的《悲情城市》。侯導這部作品改編自報導文學作品《幌馬車之歌》,《悲情城市》無疑是台灣電影史中其中一部經典的、且必將會被列入電影史冊的傳世之作。然而若就時間和事件而論,《悲情城市》在劇情上,則有一個問題。如報導文學家、《幌馬車之歌》的作者藍博洲先生所指出,侯導在電影裡,含糊地處理了「二二八事件」和五零年代白色恐怖。

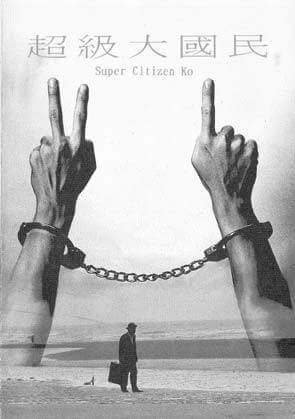

也如我們的作者陳山路在〈《超級大國民》簡介:一個遠去的時代,一種不死的希望〉一文裡所提出:『在《悲情城市》裡面,侯孝賢透過林家的生活和遭遇,反映出在「二二八事件」前後,反映時代的變遷以及臺灣社會的變化。在《悲情城市》最大的一個問題,是電影將「二二八事件」和五零年代的白色恐怖之間的時間線和分野模糊。五零年代白色恐怖是在冷戰格局下,台灣作為「雙戰基地」,以及作為美國在亞洲所建立的反共包圍網的其中一個部份,對所有認同「紅色祖國」或有左翼思想、甚至只是同情這些人的群眾全面肅清。』

在台灣藍綠相爭的政治格局下,藍綠雙方都試圖鞏固己方對該事件的詮釋權。國民黨的傳統論述,在蔣國府長期的反共國策下,將該事件起因歸究於台共黨人之煽動,或曰之為是「皇民造反」;在另一方面,自八零年代起,特別是在九零年代國民黨政權本土化後,台灣出現了愈來愈多的、至少有二百多種的有關「二二八事件」的論述。若換一個講法,可說這些論述是與「台灣意識」的發展同步膨脹。也是這樣,「二二八事件」也成為了新建構的「台獨史觀」的一個重要部份,與「戰後再殖民論」及「唯群族對立論」的論述不可分割。

「二二八事件」開始之初,即專賣局專員打傷小販一案,是偶發的事件。台共黨人如張志忠、如謝雪紅,在「二二八事件」捲席全島後,確有組織民眾、武裝民眾,但那不是一開始的事。國民黨當局將事件描述為共黨煽動,完全是不恰當的。這種說法,更像是為了掩飾「陳儀等接收官員及駐軍的濫權貪財、亂紀擾民」(林書揚語)這事實。

而國民黨另一所持的「皇民造反」之說,很諷刺地,在某程度上卻與台獨史觀有著相近之處。只不過一者是透過「皇民造反」正當化其鎮壓行動,而另一者則是以「戰後再殖民論」塑造「台灣意識」和「台獨史觀」。在陳映真先生的小說〈忠孝公園〉裡,陳映真曾借台籍日本兵林標這個角色,描繪日本在台推行的「皇民化運動」對島上部份民眾產生的影響,就如曾改名為岩政里男的台灣前領導人李登輝一樣,就曾多次在公開場合裡表示自己在二十二歲前是日本人。然而,在台灣光復以後,有大批民眾組織歡迎國軍抵台,以後國民黨當局的亂政,當然是不能否認的,更甚者這更是「二二八事件」之所以會爆發的其中一個重要原因,這裡要指出的是,將台灣所有反對國民黨亂政、暴政的民眾說成是「皇民」,完全是一種歪曲。

另一方面,自一八九五年日本佔領台灣始,島上的抗日活動並未停止過。噍吧哖事件、霧社事件、苗栗事件等等,到後來的文協、台灣民眾黨、台灣共產黨的創立等等,台灣民眾始終以不同的方式對抗日本的佔領,進行抗日、同時也必將是反帝反殖的民族解放的活動。而在台灣的抗日份子當中,更有許多是懷抱著中國認同,當時的台灣抗日青年,深切認識到台灣和祖國緊緊相靠的命運,這可以體現在在《好男好女》中鍾浩東、蕭道應、蔣碧玉等青年,在其時艱辛的環境下,遠赴祖國大陸,尋求加入抗日隊伍(侯導這部電影作品改編自藍博洲先生的《幌馬車之歌》。在電影中,藍博洲先生和五零年代白色恐怖受難人陳明忠先生皆有客串演出)。

1947年,當時的中國,全國各地都進行著「反帝、反飢餓、反內戰、要和平」的運動,而國民黨當局對國內民眾的鎮壓更是沒有停止過。「二二八事件」有如其時在大陸進行著的抗暴、爭取民主的運動一樣,也是全國解放戰爭的其中一環。就是在「二二八事件」發生的七個月前,中國民主同盟領導人李公朴和民盟委員聞一多,這兩名著名的愛國人士被國府特務暗殺。將「二二八事件」定性為國民黨針對台灣人進行鎮壓,是脫離於當時全國的實際情況的。在五零年代白色恐怖期間,白色恐怖受難人當中至少有四成是「外省人」,而當時的外省人僅僅佔全台灣人數兩成左右,也就是說,外省人受難的比例是相對地高。

有如台灣立法委員高金素梅在〈二二八~歷史的真相是什麼?〉裡所指出:「國民黨確實殺了一些台灣各地的知名人士,但殺得更多的其實是1950年開始的白色恐怖。二二八事件之後,像台中市那些教唱國歌的人,像陳明忠老先生,還有許許多多熱血的、愛國的台灣青年,都加入了地下黨,後來他們不是被槍斃,就是被送到綠島。真正摧殘台灣大批青年人才的不是二二八,而是白色恐怖。國民黨所以會殘殺這一大批台灣青年,就是因為他們已經決定要跟著共產黨走,跟共產黨一起推翻國民黨的統治,重建一個更合乎大家理想的新中國。」

在「二二八事件」之後,如果真像「台獨史觀」所說般,這事件是國民黨對台灣進行再殖民,那又該如何解釋在「二二八」前後,還是有無數的像是許強、郭琇琮、鍾浩東、吳思漢、林如堉等這樣的台灣青年,對「紅色祖國」產生認同,並為之而奮鬥,且在最後五零年代白色恐怖時,獻出了他們年輕的生命?